独处是一种选择,而孤独是一种感受——二者的区别,决定了一个周末的质量

周六早晨,阳光透过窗帘缝隙洒在地板上。你睁开眼睛,发现整整两天的时间完全属于自己——没有工作邀约,没有社交 obligation,也没有家庭聚会。这一刻,你感到的是兴奋雀跃,还是隐约的失落不安?

我们生活在一个推崇社交的文化中,以至于很多人已经忘记了如何与自己相处。独处能力(The ability to be alone)心理学家温尼科特认为,这是一种积极体验,是情感成熟的重要标志。

重新定义:独处 ≠ 孤独

孤独(Loneliness) 是一种主观不适,源于对社交连接质量和数量的不满。

独处(Solitude) 则是客观状态,是独自一人的情境,可以充满愉悦和充实。

周末的独处时光,可以是一次精神的盛宴,而非无奈的煎熬。关键在于你如何规划和看待这段完全属于自己的时间。

打造高质量独处周末的实践指南

1. 有意识的规划,而非被动放任

高质量的独处需要计划,就像你会计划一次旅行。创建一个大致的时间框架,避免在“接下来该做什么”的犹豫中浪费时光。

- 周五晚上:列一个“本周末想做的事”清单,不必宏大,但要具体

- 周六早晨:享受一顿比平日丰盛的早餐,配上喜欢的音乐或播客

- 周日下午:安排一项外出活动,如参观展览、徒步或看一场电影

2. 深度沉浸:找回心流状态

工作日被碎片化信息切割的注意力,可以在周末重新整合。选择一项能让你完全沉浸的活动,体验心流(flow)的愉悦。

- 重拾旧爱好:绘画、乐器、写作、手工——那些“没时间”做的事情

- 尝试新技能:跟着视频学习一道复杂菜品,或尝试一种新的运动

- 深度阅读:选择一本需要思考和沉浸的书,而非碎片化文章

3. 数字断舍离:重新连接真实世界

真正的独处需要断开虚拟连接,才能重新连接自己。

- 设立“无社交媒体”时段:比如周六上午9点到下午3点

- 将手机放在另一个房间:特别是在进行沉浸式活动时

- 记录感受而非分享:用日记本而非社交媒体记录你的体验和发现

4. 自我对话:聆听内心的声音

独处提供了与自己深度对话的宝贵机会。尝试这些方法:

- 晨间日记:每天早晨写下三页随想,不加过滤和评判

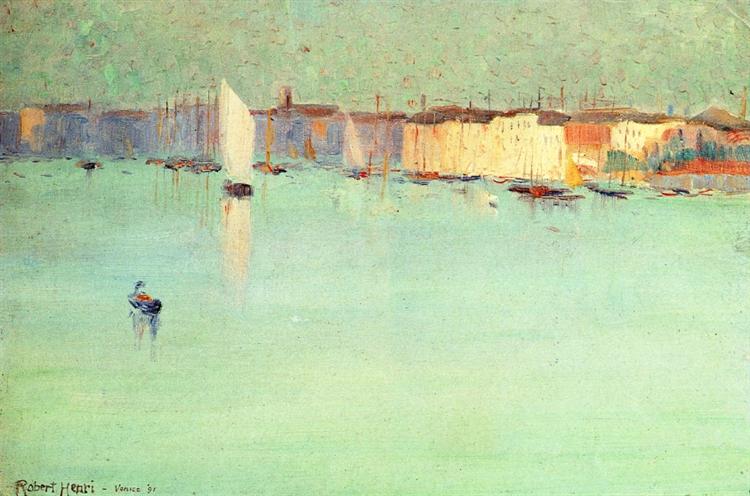

- 散步冥想:在自然中漫步,专注于呼吸和脚步节奏

- 提问自己:“我现在需要什么?”“什么让我感到充实?”

从忍受独处到享受独处

高质量的独处周末不是关于“杀时间”,而是关于如何让时间充满意义和质量。它让你从外部期望和社会角色中暂时解脱,回归最本真的自我。

独处的能力,就像肌肉一样需要锻炼。开始时可能有些不自在,但随着实践,你会发现自己越来越期待这些完全属于自己的时光。

这个周末,不妨尝试一次有意识的独处实验。你可能会惊讶地发现:当你学会如何与自己愉快相处,你就不再害怕独自一人——相反,你会珍惜这些时刻,如同珍惜与挚友的相聚。

毕竟,与自己的关系,是我们一生中最长久、最重要的一段关系。值得用心经营。