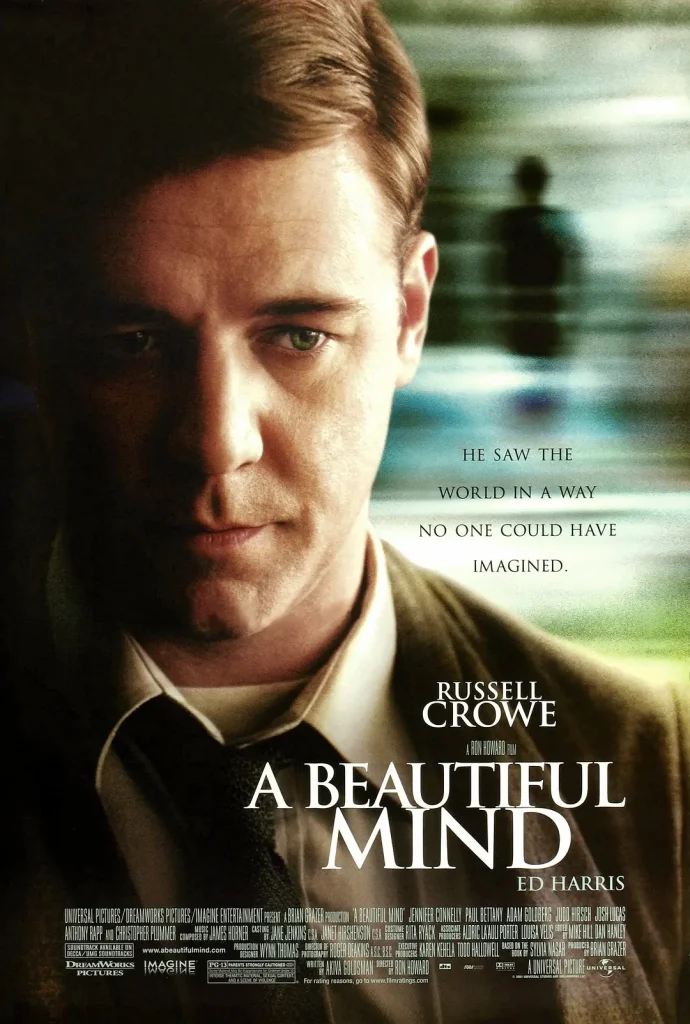

我们来深入解读《美丽心灵》(A Beautiful Mind)作为心理学影视作品的特点。这部电影不仅是关于天才数学家约翰·纳什的传记片,更是一部在大众心理学传播层面具有里程碑意义的作品。它成功地将一种复杂且常被污名化的精神疾病——精神分裂症——以人性化、可视化的方式呈现给全世界。

以下是其核心特点的详细解读:

一、 对精神分裂症症状的“可视化”与“主观化”呈现

这是电影最受赞誉也最具争议的一点。它没有用枯燥的医学术语来描述纳什的病症,而是通过电影语言,让观众直接体验他的主观世界。

- 天才与疯狂的并存:电影开篇,纳什是普林斯顿的天才,他的思维模式(发现图案、建立数学模型)本身就异于常人。这为他的幻觉埋下了伏笔,使得观众难以区分他惊人的洞察力与疾病的征兆。这种处理方式巧妙地暗示了创造力与精神疾病之间某种复杂的联系。

- 构建可信的幻觉世界:电影前半部分,观众和纳什一样,完全相信查尔斯(室友)、威廉·帕彻(国防部官员)和小女孩玛希是真实存在的。

- 角色功能化:这三个幻觉人物分别满足了纳什不同层面的心理需求:

- 查尔斯:提供情感支持、友谊和认可,是他渴望的“浪子”式伙伴,弥补了他的社交孤立。

- 威廉·帕彻:满足了他对重要性、使命感和国家荣誉的极致渴望,将他的数学天赋赋予了“拯救世界”的意义。

- 玛希:代表了他对纯真、情感和家庭温暖的需求(一个永远不会长大的孩子)。

- 揭露式的叙事转折:电影中段的“揭露”场景(精神病医生指出查尔斯等人从未存在)对观众造成的冲击力,模拟了纳什本人被“现实”击碎的时刻。这种叙事手法让观众从纳什的视角切换到外部视角,深刻体会到他的世界崩塌的震撼与恐惧。

- 角色功能化:这三个幻觉人物分别满足了纳什不同层面的心理需求:

二、 强调“支持系统”在康复中的核心作用

《美丽心灵》远不止于描绘疾病,更是一部关于爱与坚持如何创造康复奇迹的颂歌。

- 艾丽西亚·纳什的角色:她不仅是妻子,更是纳什的“锚定点”和“现实检验者”。电影展现了她从困惑、恐惧、崩溃到最终选择“相信爱是一种行动”的整个过程。她代表了无条件的接纳、坚韧不拔的耐心和非理性的信念,这些是药物治疗无法替代的、至关重要的人文关怀要素。

- 朋友与学术圈的接纳:普林斯顿大学社区最终接纳了“古怪”的纳什,允许他在图书馆工作,同事们尊重他而非歧视他。这体现了社会支持系统对患者重返社会、实现自我价值的极端重要性。

三、 对“康复”定义的深刻重构

电影没有落入“完全治愈”的俗套结局,它对“康复”进行了更深刻、更符合现实的心理学解读。

- 与症状共存,而非消灭症状:纳什最终并没有“治愈”他的幻觉。电影结尾,他依然能看到查尔斯等人,但他学会了忽视他们(“他们不像过去那样开口说话了,他们老了”)。这传递了一个关键信息:精神疾病的康复不是幻觉的彻底消失,而是学会管理它们,剥夺其影响力,重新建立与现实的连接。这是一种基于认知行为疗法理念的“接纳”。

- 功能性康复:康复的衡量标准是他能否重新工作、思考、爱他的家人,并最终获得学术界的最高认可(诺贝尔奖)。这强调了社会功能的重建是心理健康的核心目标。

四、 艺术化处理与伦理争议

作为一部电影,它必然对真实故事进行戏剧化改编,这也带来了一些心理学上的讨论。

- 简化与美化:电影淡化了纳什真实生活中的许多艰难面(如离婚又复婚、更复杂的人际关系等),并将他的幻觉处理得相对“友好”和具有叙事逻辑。真实的幻觉往往更混乱、更可怕。

- “意志力”神话?电影可能给观众一种印象,似乎纳什是纯粹靠“意志力”克服了疾病。这略微低估了药物治疗(电影中提到了胰岛素休克疗法和后来的抗精神病药物)和持续专业治疗的作用。但电影通过他挣扎服药、副作用痛苦等情节,也并未完全忽视这一点。

总结:作为心理学影片的特点

- 卓越的共情工具:它打破了人们对精神分裂症的恐怖想象和刻板印象,让观众看到疾病背后那个痛苦、挣扎但依然渴望爱与成就的“人”。

- 大众心理教育的典范:它以极其通俗易懂的方式,向全球观众普及了精神分裂症的阳性症状(幻觉、妄想)、病程发展以及康复的可能性。

- 强调关系的治愈力:它有力地证明了,在对抗严重心理疾病的过程中,专业的医学治疗、家人的爱与支持和社会的包容三者缺一不可。

- 赋予希望:它提供了一个充满希望的叙事——即使是最严重的精神疾病,也无法完全定义一个人。通过理解、接纳和坚持不懈的努力,个体依然可以找到属于自己的意义和美丽人生。

总而言之,《美丽心灵》的成功在于它完美平衡了艺术的感染力与心理学的启发性。它或许在临床细节上有所取舍,但在传递核心情感和人性真理上,它是一部无比 powerful 的心理学教材。

总结:作为心理学电影的里程碑意义

《美丽心灵》的特点可以概括为:

- 形式上的创新:通过主观视角叙事,创造了无与伦比的共情体验。

- 内容上的精准:对精神分裂症的症状、体验和康复过程进行了高度可信且人性化的描绘。

- 理念上的先进:传递了“管理而非治愈”、“接纳而非消除”的现代康复观,并强调了社会支持系统的极端重要性。

- 社会影响上的深远:它是一次大规模的心理健康公众教育,极大地增进了世界对严重精神疾病的理解,推动了去污名化的进程。

《美丽心灵》的成功在于它完美平衡了艺术的感染力与心理学的启发性。它不仅仅是一部关于心理疾病的电影,更是一部探讨人类心智的韧性、爱的力量以及“正常”与“疯狂”之间模糊界限的深刻哲学作品。它告诉我们,最美丽的心灵,不是没有破碎过,而是在破碎之后,依然能找到属于自己的方式,与世界重新连接。