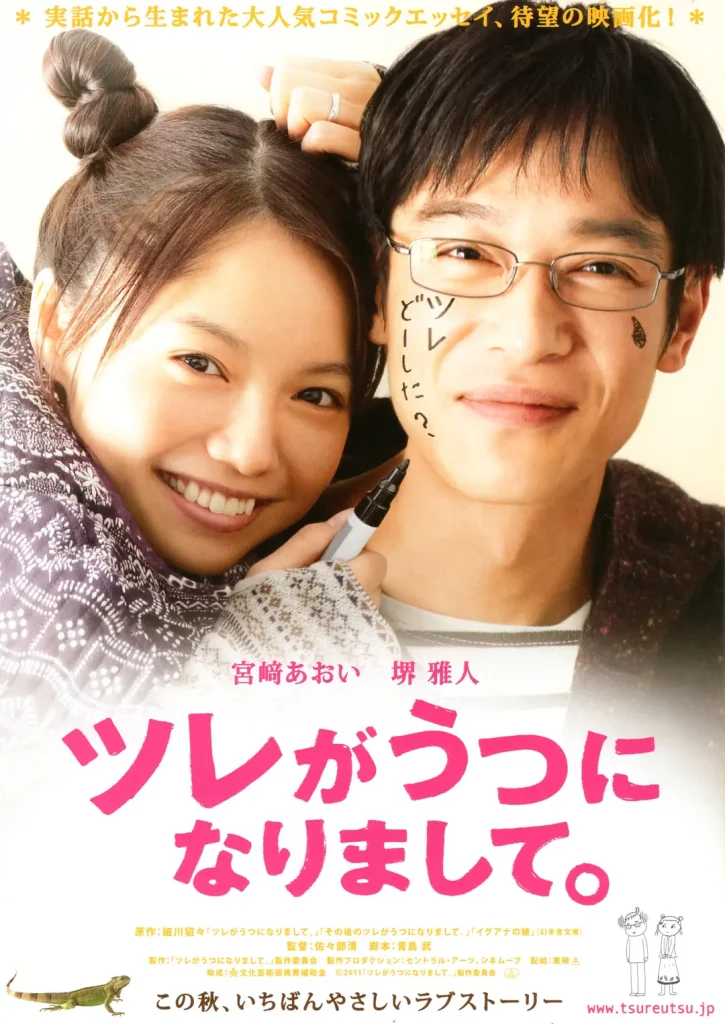

《丈夫得了抑郁症》是一部被誉为“抑郁症家属教科书”的经典作品。

这部2011年上映的日本电影,由宫崎葵和堺雅人主演,改编自漫画家细川貂貂根据她与丈夫望月昭真实经历创作的同名漫画。它没有跌宕起伏的剧情,却用一种细腻、真实、温暖的笔触,描绘了一段普通的婚姻关系如何共同面对抑郁症的挑战。

一、 核心剧情与“教科书”式场景解析

电影讲述了在网络公司工作的丈夫髙野干夫(堺雅人 饰),是一个一丝不苟、性格温和的上班族。在巨大的工作压力和长期自我压抑下,他逐渐被抑郁症击倒。妻子小晴(宫崎葵 饰)是一名不卖座的漫画家,最初过着有些散漫的生活。在丈夫生病后,她以笨拙却无比坚定的爱,陪伴丈夫走上了漫长的康复之路。

以下几个关键场景,完美诠释了其为何是“教科书”:

1. 抑郁症的初期症状:不被理解的躯体化信号

- 场景:干夫开始莫名地背痛、头痛、失眠、食欲不振、无精打采。他以为自己只是累了,但休息无法缓解。

- 教科书价值:电影清晰地展示了抑郁症不仅仅是情绪问题,更伴随着真实的躯体症状。这教育家属,当家人出现无法用生理疾病解释的持续身体不适时,需要联想到心理健康的可能性。

2. 确诊的转折点:为痛苦“正名”

- 场景:干夫在巨大的痛苦中说出“我为什么这么没用”,甚至产生轻生念头。小晴强行带他去医院,得到“抑郁症”的诊断。医生的一句“抑郁症是心灵的感冒,谁都有可能得”,是一种重要的去污名化。

- 教科书价值:确诊是关键一步。它让患者的痛苦有了一个名字,不再是“矫情”或“想不开”。这告诉家属,专业医疗介入是康复的起点,否认病情只会延误治疗。

3. 妻子的支持:“陪伴”高于“治愈”

- 经典台词:小晴对丈夫说:“如果你痛苦的话,就不要努力了。保持平常心就可以了。”

- 教科书价值:这是全片的核心精神。通常,家属会急切地鼓励患者“加油”、“振作起来”,但这往往会加重患者的自责(“我已经很努力了,但还是做不到,我果然很失败”)。小晴的做法是全然接纳,允许丈夫“不努力”,为他创造一个安全、无压的环境。这种“不努力的勇气”是抑郁症康复的基石。

4. 日常生活的具体支持:微小而实在的行动

- 场景:

- 工作辞职:小晴坚定地让干夫辞职休养,由她来负责经济,尽管这意味着生活拮据。

- 写感谢日记:她鼓励干夫每天写下一件值得感谢的小事,帮助他寻找微光。

- 研究疾病:小晴自己去图书馆查阅关于抑郁症的书籍,学习相关知识。

- 照顾基本需求:确保丈夫按时吃药、准备他吃得下的食物(哪怕只是一个饭团)。

- 教科书价值:它提供了极其具体、可操作的支持方案。家属的爱不能只停留在口头上,而要转化为切实的行动,分担现实压力,并主动学习以更好地理解患者。

5. 康复的反复性与家属的自我关怀

- 场景:干夫的病情并非直线好转,而是会有反复。某天他觉得好多了,去做了家务,结果因为打不好一个鸡蛋而瞬间崩溃,再次陷入绝望。同时,小晴在长期照顾中也会感到疲惫和压力,她通过重操画漫画的旧业来疏导自己的情绪。

- 教科书价值:

- 对患者:揭示了康复过程是波浪式的,有起伏是正常的,避免因病情反复而产生“治疗无用”的绝望感。

- 对家属:强调了 “照顾者”本身也需要关怀和支持。家属不是超人,也会有情绪。照顾好自己,找到宣泄出口,才能更好地持续提供支持。

二、 影片的深层主题与推荐理由

- 对抑郁症症状的精准刻画:堺雅人的表演堪称典范,完美呈现了抑郁症患者的兴趣丧失、精力减退、自我价值感低下、决策困难等核心症状。比如,他连决定早餐吃什么都会陷入巨大的焦虑。

- 展现了“非典型”支持者的成长:小晴并非天生的“贤妻”。她最初懒散、依赖丈夫。但在危机面前,她展现出了惊人的韧性和创造力。这打破了“支持者必须完美强大”的刻板印象,告诉每个普通人:只要你愿意,你都可以通过学习爱来支持你所爱的人。

- 对职场文化与疾病的反思:影片间接批判了日本僵化、高压的职场文化对个体心灵的摧残。干夫的病,某种程度上是社会问题的缩影。

- 充满希望但不煽情:影片的基调温暖平和,没有刻意煽情。它告诉我们,抑郁症的康复目标或许不是“回到从前”,而是 “带着伤痕,活出新的样子” 。最终,干夫和小晴都在这场疾病中获得了成长,找到了更适合彼此的生活节奏。

总结:为何必看?

《丈夫得了抑郁症》是一部充满人文关怀的现实主义作品。它就像一本动态的、情感饱满的护理指南,让观看者能:

- 如果你是患者家属:你能学到具体的沟通技巧、支持方法和应有的心态,避免常见的误区,减少自身的无助感和焦虑。

- 如果你是患者:你能从中获得巨大的被理解感和慰藉,看到康复的希望。

- 如果你是普通观众:你能破除对抑郁症的种种误解和偏见,学会如何更友善地对待身边的心理困境者。

最后请记住,正如电影所传达的:爱不是治愈一切的魔法,但“不放弃的陪伴”和“共同面对的勇气”,是照亮抑郁症幽暗隧道最温暖的光。